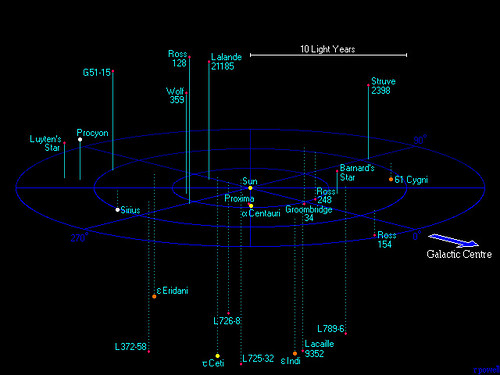

Una de las grandes desgracias de la vida en la Tierra es el aislamiento. La vida quiere expandirse y ocupar cualquier nicho que exista (quizá la Tierra sea uno de  esos nichos) y los seres humanos tenemos también ese impulso de colonizar. Pero ante nosotros, tenemos el inconveniente de la inmensidad del espacio. El sistema estelar más próximo Alpha Centauri se encuentra a 4,36 años luz de la tierra y el centro de la galaxia a 27.700 años luz. Estas distancias parecen insalvables y más suponiendo, como propone la teoría de la relatividad, que nada puede viajar más rápido que la luz.

esos nichos) y los seres humanos tenemos también ese impulso de colonizar. Pero ante nosotros, tenemos el inconveniente de la inmensidad del espacio. El sistema estelar más próximo Alpha Centauri se encuentra a 4,36 años luz de la tierra y el centro de la galaxia a 27.700 años luz. Estas distancias parecen insalvables y más suponiendo, como propone la teoría de la relatividad, que nada puede viajar más rápido que la luz.

Pero las cosas no son tan imposibles como las hemos pintado. Según la teoría de la relatividad, el tiempo se relentiza cuando viajas a una velocidad cercana a la de la luz. De esta forma, si nos movemos suficientemente rápido, podemos ir a almorzar al centro de la galaxia. El único inconveniente es que han pasado 27.700 años en la Tierra desde que salimos.

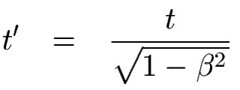

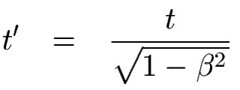

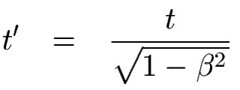

Esto se puede ver fácilmente en las ecuaciones de transformación de Lorentz. Donde tenemos como relación entre el tiempo en reposo y el tiempo en la nave que viaja a gran velocidad

Esto significa que cuando este cociente tiende a 0, cuando beta=v / c=1, casi un instante de tiempo en el sistema en movimiento es una eternidad en el sistema en reposo. Esto, como os podéis imaginar es consistente con las ideas básicas de la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz es constante independientemente del observador. Para los más escépticos, y a los que les guste comerse el coco, os puedo poner un breve ejemplo:

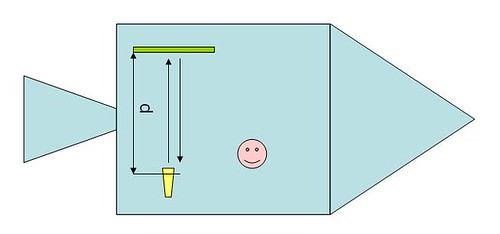

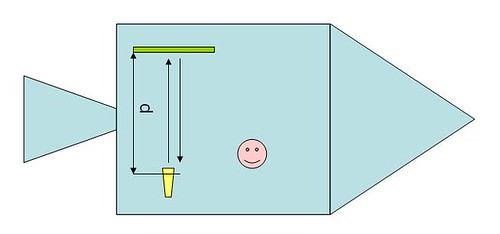

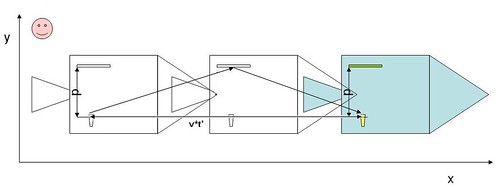

Imaginemos una increible nave espacial que viaja desde la Tierra a Alpha Centauri prácticamente a velocidad c (99,9%). Los astronautas, durante el viaje, deciden medir el tiempo que tarda en ir y volver un rayo reflejado en un espejo. La línea que une el espejo y la linterna está situada en la perpendicular al movimiento de la nave. Claramente y como indica la figura el tiempo sería t=2d/c, muy corto

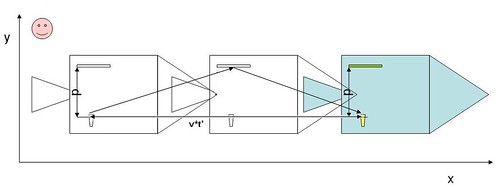

Por otro lado, tenemos que ese mismo rayo para los observadores de la Tierra tiene que recorrer mucha más distancia, pues la nave se está moviendo casi a la velocidad de la luz y por lo tanto, tiene que recorrer mucha distancia en la dirección horizontal (vt').

De esta forma, el tiempo que tarda el rayo en ir y volver de la linterna es mucho mayor. En concreto, la distancia a recorrer por la luz es la dada por los dos lados idénticos del triángulo de la figura. Contando que la velocidad de la luz es c y la nave se mueve a velocidad v la distancia es d'^2=(2d)^2+(vt')^2, con lo que como ct'=d' y t=2d/c despejando t' obtenemos

¡Qué casualidad! es el resultado de la transformación de Lorentz para el tiempo. De esta forma vemos que los sucesos de la nave transcurren más lentamente para los observadores de la Tierra. Esto significa que el tiempo transcurre mucho más lentamente dentro de la nave que en la Tierra, según los observadores de la Tierra. Mientras que para los astronautas todas sus experiencias cotidianas continúan siendo iguales que antes de iniciar el viaje.

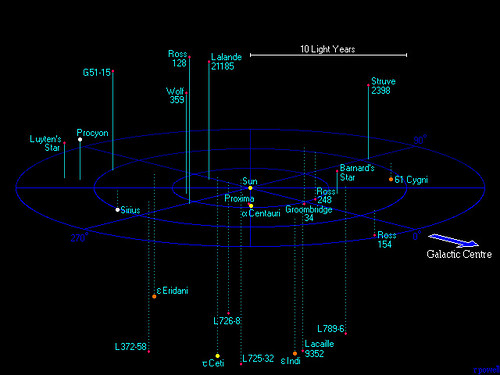

Los astronautas de la nave espacial viajando al 99.9% de la velocidad de la luz llegarán a Alfa Centauri en poco más de dos meses, no en 4 años y medio. Y si decidiesen ir más lejos, en poco más de seis meses de viaje, podríamos visitar estas 33 sistemas estrellares

Esto no acaba aquí, después de 11 años de viaje se podrían alcanzar 260.000 sistemas estelares. Y en 20 años podríamos visitar las pléyades a más de 440 años luz de la Tierra.

Como hemos podido observar, la colonización espacial es posible a velocidades relativistas, lo que es imposible es volver a atrás, si decidimos ir a las pléyades y volver a la Tierra, consumiendo 40 años de nuestra vida, cuando regresemos habrán pasado poco más de 880 años en la Tierra. Esto es lógico desde el punto de vista de la Tierra, pero realmente sorprendente para los astronautas, pues ellos al ver a la Tierra moverse tan rápidamente deducían, correctamente, que el tiempo en la Tierra transcurría más lentamente... Me estoy adelantando, eso lo veremos en una de las próximas anotaciones sobre relatividad: La paradoja de los gemelos.

Como siempre, espero que me hagáis un montón de preguntas y correcciones que uno hace lo que puede, pero no soy ni mucho menos infalible y además, mis dotes comunicativas pueden ser altamente cuestionadas.

Nuestras anotaciones de relatividad

Etiquetas: ciencia, Relatividad

esos nichos) y los seres humanos tenemos también ese impulso de colonizar. Pero ante nosotros, tenemos el inconveniente de la inmensidad del espacio. El sistema estelar más próximo

esos nichos) y los seres humanos tenemos también ese impulso de colonizar. Pero ante nosotros, tenemos el inconveniente de la inmensidad del espacio. El sistema estelar más próximo

11 Comments:

-

28/3/07 18:18:

Anónimo said...

Anónimo said...

-

-

28/3/07 19:26:

Anónimo said...

Anónimo said...

-

-

28/3/07 21:46:

Anónimo said...

Anónimo said...

-

-

29/3/07 10:40:

unnombrealazar said...

unnombrealazar said...

-

-

29/3/07 14:47:

Nachete said...

Nachete said...

-

-

29/3/07 16:39:

Anónimo said...

Anónimo said...

-

-

29/3/07 17:06:

pinar said...

pinar said...

-

-

29/3/07 17:56:

KikoLlan said...

KikoLlan said...

-

-

29/3/07 18:24:

Emilio said...

Emilio said...

-

-

30/3/07 10:20:

Anónimo said...

Anónimo said...

-

-

30/3/07 10:28:

KikoLlan said...

KikoLlan said...

-

Publicar un comentarioPues ahora está de moda el factor h, entre otros:

http://barrapunto.com/~alzindiq/journal/20761

¿el factor h? ¿eso no es un programa de televisión nuevo? ;-)

Lo del factor h, a parte de que suena muy geek («ohh, tiene un factor h de 10», es una medida mucho mejor que el número de artículos. Pero para evaluar las revistas, no serviría ¿no?

Por cierto, pienso en el factor h de la gente que conozco... y da risa.

También he leído sobre un indice de evaluación de científicos que mide el impacto de tus publicaciones (no solo el número).

El factor h me parece que únicamente sirve para valorar a los popes entre ellos, los pobres mortales con pocos años en la investigación difílmente pueden tener artículos con más de 20 citaciones, ya cuesta tener artículos en sí. Aunque supongo que también depende del área de conomimiento.

Por otro lado, alzindiq, lo que comentas en el artículo de un h=12 para ser profesor asociado, me imagino que se habrá confundido el término con "associate professor", que poco tiene que ver con los profesores asociados que es más bien catedrático, lo digo para que nadie se asuste.

Pásate por acá si quieres ver otros indicadores.

http://www.bibliometria.com/eigenfactor-y-journal-ranking-competidores-del-jcr-journal-citation-report

> Pásate por acá si quieres ver otros >indicadores.

>

>http://www.bibliometria.com/eigenfactor-y-journal-ranking-competidores-del-jcr-journal-citation-report

Muchas gracias topo universitario por este enlace, es muy interesante.

Hola Carlos, hasta donde tengo entendido el término está empleado correctamente, Associate professor es más o menos profesor titular, el catedrático yanqui es el full professor.

En física un científico considerado productivo tiene un h por lo menos igual a la cantidad de años que lleva trabajando, mientras que en la ciencia biomédica estos valores son generalmente más altos.

El índice h se lo inventó un físico llamado Jorge Hirsch, cuando vi ese nombre prensé que me sonaba de algo.

Es el que habla en este video

Años trabajados... ¡eso implica que debería tener YA un h entre 1 y 2 y un 4 o un 5 para cuando deje de ser FPU!.

Madre mía, habrá que ponerse las pilas: 4 artículos con más de 4 citas. Aunque si me autocito, me ahorro 3+2+1, osea que solo hacen falta 10 citas ajenas (1 para el primero, 2 para el segundo, 3 para el tercero y 4 para el cuarto).

Nota: Podemos activar un sistema de intercambio de citas, igual que se hace con los links.

Anónimo: Vale, pero en España la figura de profesor asociado está bastante lejos de la de titular, ¿no?

En cuánto al índice h, y en referencia a lo que comentas, Kiko, yo creo que cada área es un mundo. Por ejemplo, los cracks en mi campo están del orden de h 12-13 (contado así por encima con google scholar). Y te hablo de tíos que han hecho algo (relativamente) importante.

Creo que no es lo mismo hoy en día investigar en, yo que sé, energías renovables que el ciclo de reproducción del mejillón de monte ;)

Así que tranquilo, con nuestros índices 1 o 2 vamos bien :) (sí, soy un tío optimista).

Pinar, de nuevo todo con matices, incluso en área bioméica todo depende, hay parte clínica y parte basica, los clínicos tienen más factor h. Lo mismo ocurre con las revistas y su factor de impacto, no es lo mismo ser médico patólogo (sus revistas valen muy poco) que ser farmacólogo clínico.

En general, para todas las áreas un indice h similar al del número de años trabajados se considera muy buen registro, si tienes menos no has de apurarte, que aún estamos empezando y el índice ha crece con la edad, si tus artículos son buenso se citan, aunque la inmediatez no sea la que te gustaría. Si sigues una línea de investigación citarás tus artículos con lo que su índice h subirá indefectiblemente.

Yo planteo una duda, yo, hago la tesis en Medicina, pero también hago otra tesis en ingeniería (a ritmo más lento, un año para el doctorado en medicina pero 2 o 3 para serlo en ingeniería), en ambos campos he publicado artículos y se han citado, ¿cuál es mi índice h? la suma de ambos, ¿tengo dos índices h?

alzindiq, yo creo que tendrías un único h, combinación de los dos.

Por cierto, remarco que bromeo cuando muestro inquietud por mi factor h. Para un doctorando es muy difícil conseguir citas, incluso en el caso de que publique. Las dinámicas de publicación son demasiado lentas, y a no ser que te enmarques en una linea exitosa dentro de tu grupo, no tienes tiempo material para ser citado.

Suerte a todos :-)

<< Home